假如说罗丹的理想是把云石和青铜变成肉体,那么马约尔的理想则是将肉体变为云石和青铜。身为罗丹的弟子,同样声名显赫的雕塑巨匠,马约尔在艺术的长河之中独树一帜,与其恩师迥然不同,赋于石料一种抽象的寓言性质和象征意义的“纯粹美”。

阿里斯蒂德·马约尔(Aristide Maillol),法国著名的雕塑家、画家和印象派艺术家,被认为是20世纪初期法国雕塑艺术的先驱之一。1887年马约尔进入巴黎美术学校开始他的艺术生涯,但不久对学院派绘画失去兴趣,转而迷恋于织锦画设计。后来由于织锦画使他的视力衰退,而转向雕塑方向。他的雕塑作品注重人物塑造,尤其是女性形象,强调人体的自然美感和流畅的线条。马约尔的艺术风格受到了古典雕塑和印象派画风的影响,但他自己发展出一种更加简洁、优雅且具有现代感的艺术语言。

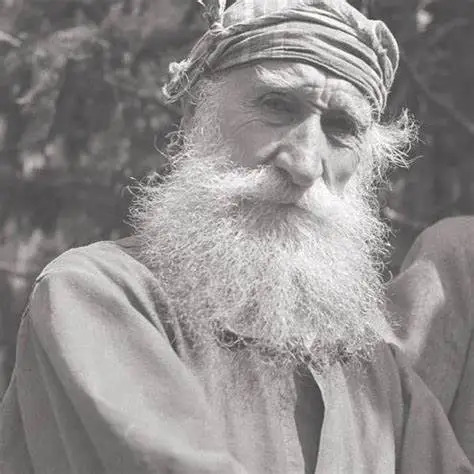

阿里斯蒂德·马约尔

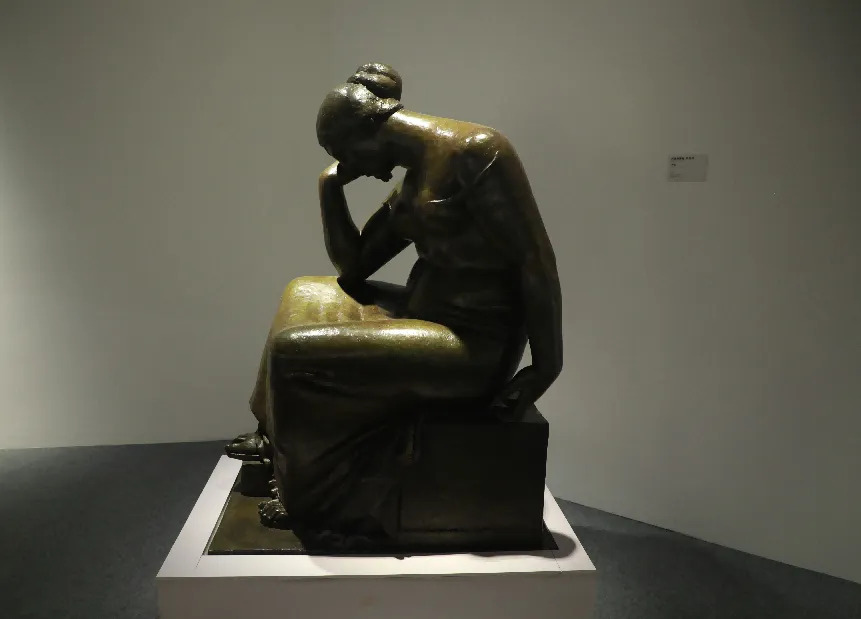

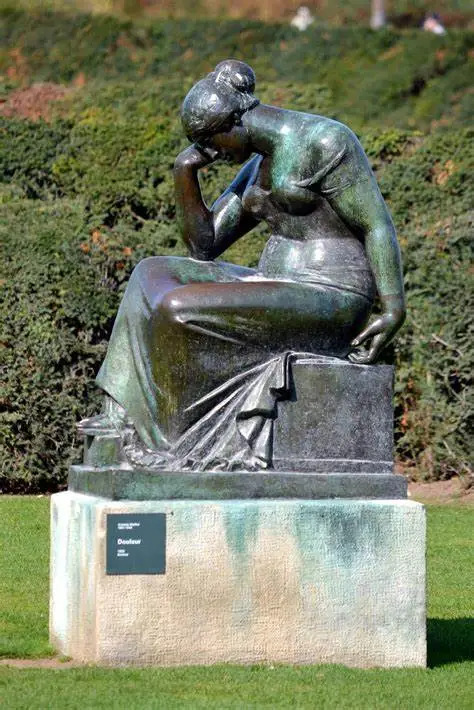

马约尔的作品通常集中表现女性形象,特别是在其后期的雕塑创作中,女性人物常常呈现出一种静默的力量。这种力量并非来自于动作的激烈冲突,而是来自于人物对命运的接受、承受和内心的深刻反思。其中,《痛楚》(La Douleur)被选为“百年国际现当代艺术项目”的一部分,由著名当代艺术家童雁汝南策展,在2024年上海进博会艺术专区“像中之象”板块中展出,标志着中国与世界艺术界在文化上的深度交流。该雕塑以一位低头的女性为主体,这一展示人类内在痛苦情感的含蓄表达。呈现的情感深度和普遍性。无论是东方还是西方,痛苦、情感的表达和人体的表现都是人类共通的主题。展出这样的雕塑作品帮助观众从一个更深刻的层面理解人类的情感世界,不仅是对马约尔艺术的肯定,更是在国际艺术交流和文化传承上的一个重要展示。

艺道·百年国际现当代艺术项目第8号作品 痛楚,150x100x60cm 1920-1921

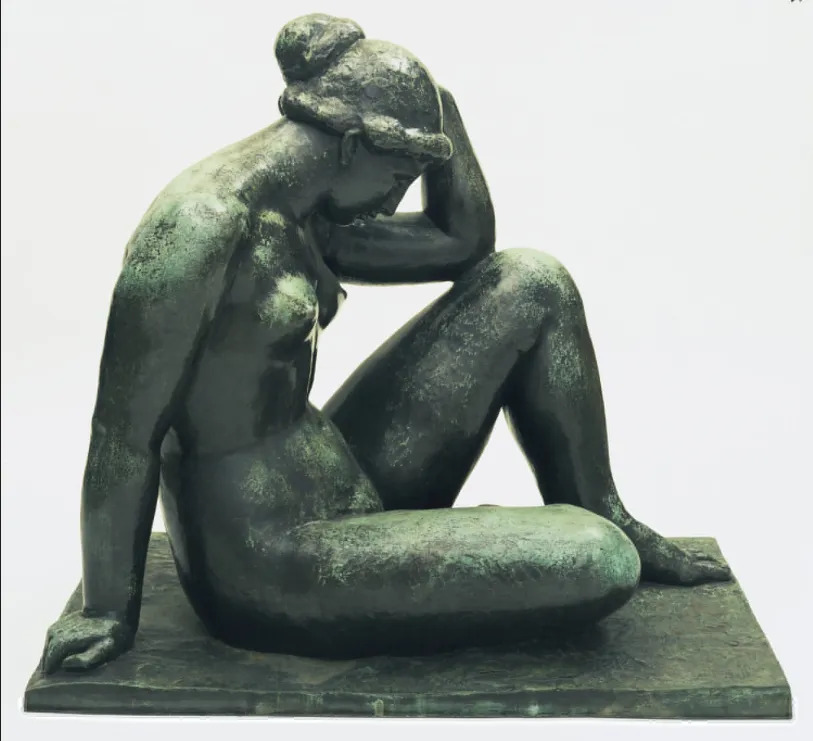

在当代艺术展上展出这样的经典作品,能够帮助中国的观众更加了解西方现代雕塑艺术的演变,尤其是马约尔这种通过简洁线条表现人体美的风格。同时,它也为中国的现代艺术创作者提供了借鉴和启发。《痛楚》完成于1906年。该作品展现了马约尔雕塑作品中典型的主题和风格,尤其注重对人类情感的表达。雕塑呈现了一个女性形象,弯曲着身体,双手捂住面部,似乎在表达某种情感上的深重痛苦。虽以“痛楚”为题,而痛楚的表现形式是内敛而含蓄的,以一种情绪化的方式将痛苦的抽象以隐性的方法传递给观众。马约尔没有直接雕刻出痛苦的面容,而是通过身体的紧绷和弯曲传达出情感的深度,将“痛楚”这一概念蓄集在静谧之中,而不是夸张的神情和动作的起伏。这种痛苦并非外在的显现,而是一种深藏内心、无声流露的情感。这位女性似乎在无声地承受着命运所给予的沉重负担,手捂面孔的动作是一种无力的防御,暗示了人类在面对命运的摧残时的脆弱与无助。然而,尽管她的姿态显得无力,作品中却并没有溢出的悲伤或绝望,而是通过形态的简洁与静谧,传达出一种深沉的、内敛的抗争。马约尔通过这种方式表达了人类在面对无法控制的命运时,所表现出的内心坚韧与超越表面情感的深度,强烈地反映了人类内心的复杂性:既有面对命运的屈服,也有坚韧不拔的内在力量。

《痛楚》是马约尔在第一次世界大战后为纪念他的家乡法国滨海巴纽尔斯村附近的塞雷村的死者而制作的雕塑。他为他所在地区的其他村庄创建了另外三个战争纪念碑:滨海巴纽尔斯 (Banyuls-sur-Mer)、埃尔恩(Elne)和旺德雷斯港(Port-Vendres)。《痛楚》是为 Céret 村用石头制作的,以及12份的青铜版,这件雕塑是其中的一部分。受罗马古代陪葬雕塑的启发,《痛楚》描绘了一位女士哭泣或缅怀在战斗中牺牲的亲人。她有非常严肃、严肃和略带忧郁的一面。但我们在脸上感受不到悲伤的情绪,因为就像马约尔一样,情绪消失了,雕塑存在于一个没有时间性、没有叙事、没有情感的维度中。马约尔非常注重形式的出色平衡,以及强大的几何化和体积简化。

阿里斯蒂德·马约尔的艺术不仅仅在形式上具有独特性,更深刻地反映了他对人类存在与命运的哲学思考。他的雕塑创作,尤其是对人体形态和情感表达的探索,不仅在美学层面呈现出令人震撼的力量,更在情感深度和思想深度上触及了人类与命运的复杂关系。在马约尔的作品中,人体不仅是艺术的表现载体,更是命运、情感和生命的象征。他通过雕塑传达出对人类存在的深刻理解,表现了人在命运面前的无力感、对苦难的沉思以及对抗命运的坚韧。

地中海, 1905

拉-维克多尔,1919

乐达,1905

马约尔的雕塑作品,尤其是以女性为主题的作品,深刻地揭示了人在命运面前的矛盾性。他的雕塑不仅是肉体与情感的呈现,更是一种对命运和存在的哲学探讨。在马约尔的艺术语言中,女性常常被视为人类命运的象征。她们不再仅仅是美的代表,而是命运的化身,是那种在不完美与无力中依然存在的生存状态。这种存在并不是以对抗命运的强力反叛为特征,而是以一种静默的、包容的姿态去承受、去感知、去与命运共舞。马约尔通过这种表现方式,让观者感受到了一种悲悯之情——对人类命运的无可奈何,但又从中生发出一种深沉的美感和坚韧的力量。 马约尔的诸多创作,尤其是他对女性身体的表现,深入探讨了人与命运之间的关系。在他的雕塑中,身体不仅仅是自然界的产物,更是人与命运抗争的载体。他的女性雕塑往往以一种极简的线条展现出坚硬与柔软的对立,表达了在命运的无常和苦难面前,身体与精神的双重承受。

“旺德尔港纪念碑”习作,1952

这种关于命运的思考,反映了马约尔对人类情感深度的洞察。在他的作品中,人体的线条不仅表现出美的形式,更成为了情感和命运的载体。马约尔通过简化与几何化的处理方式,让人类的肉体以简洁而不失真实与力量的形式表现出来。马约尔的雕像作品具有强烈的表现力,其坐像仿佛像一个立方体那样平衡、安详、饱满。他喜欢那种严格而灵活的几何学体系。这种特征不仅取决于布局表面上的紧密,而且也在于外部结构的压力集中。作品的各个面受到内部生命力向外的推动,但又在扩展的过程中遇到外部的束缚,正好处于向心力与离心力互相抵消的空间。

河流,1938-39

从题材上看,马约尔和罗丹都以女性人体作为表现对象。但从美学观上看,两人正相对峙。对于马约尔来说,人体是一个空间的形体,不表现形体本身以外的任何别的情感类的东西,其目的是使观众从雕塑中体验到单纯的形式美,它们表现的是肉体的纯粹抽象,是肉体的重量、几何容量、重心等。身体的每一个弯曲、每一条线条都蕴含着深层的情感意义。在马约尔的作品《河流》中,能够察觉到马约尔完美平衡了动态的扭曲与静态的结构的平衡。在雕塑中女性的肉体扭曲着的同时却又具有合理性。不同于其老师罗丹对于人类肉体变幻的轮廓及戏剧性的造型,马约尔塑造着理想化形象,强调人体静止的和永恒的姿态,将动态和静态两者调和唯一。

无论是女性的优雅曲线,还是压抑与痛苦,马约尔都在传达一个核心思想——人类虽然无法摆脱命运的捉弄,但始终能在命运的框架内寻找属于自己的存在与意义。这种坚韧和从容的态度,是马约尔艺术风格的重要组成部分,也是他对于人类命运哲学的独到理解。 马约尔的作品中,我们可以看到一种深刻的命运感:人类在命运面前既是弱者,也是战士。在他简洁而富有表现力的雕塑语言中,我们看到了人类的脆弱与坚韧,感受到了命运给予的痛苦与挑战,也看到了人类在苦难中的静默抗争。正如文中开头《痛楚》中的女性形象,还是他其他女性雕塑作品中的温柔力量,马约尔始终试图捕捉人类在命运面前的复杂情感——那种无力反抗却又不屈不挠的存在状态。这种情感深度使得马约尔的作品具有跨越时间与文化的普遍性,能够在不同历史背景与文化语境下引发观者的共鸣。

总结:

马约尔的雕塑不仅是美学形式的展示,更是对人类存在与命运的深刻思考。他通过简化和几何化的表现,赋予人体一种内在的力量,使观者不仅能够看到艺术的美,也能感受到那种深沉的命运感。无论是《痛楚》还是他的其他作品,马约尔都在通过雕塑展现人类在命运面前的脆弱与坚韧,赋予了每一件作品深厚的哲学意蕴,提醒我们面对命运时,无论如何苦难,生命本身的坚韧与美丽仍然存在。

艺术家简介

童雁汝南1977年生于九江,自幼学习中国传统书画,1996年考入中国美院油画系,2012年获博士学位,生活工作于杭州。复旦大学、中国美院研究员。上海APEC、杭州G20、厦门金砖、首届进博会主会场艺术总监。策划展览百项,顾问收藏基金数十亿,获国家贡献奖、艺术成就奖。20多年如一日修行式、面对面的肖像艺术创作,来阐述中国山水精神和老庄的天地观。数位国家元首、百位美术馆馆长世界名人为其做模特。个展举办于在意大利威尼斯奎里尼斯坦帕利亚基金会博物馆、米兰艺术与科学博物馆、德国国立哈根欧斯特豪斯美术馆、波恩当代艺术馆、圣马力诺国立现代艺术博物馆、广东美术馆、苏州博物馆。作品展出于威尼斯双年展、库里蒂巴双年展、洛迦诺电影节,法国蓬皮杜中心、大皇宫、东京宫、俄罗斯莫斯科现代艺术博物馆、巴西奥斯卡尼迈耶博物馆、日本国立新美术馆、东京都美术馆、中国国家博物馆。作品收藏于古根海姆基金、威尼斯卡瓦利弗兰凯蒂宫、莫斯科现代艺术博物馆,中国美术馆、中国美院美术馆、上海美术馆、浙江美术馆、湖北美术馆、苏州博物馆,英国王室、丹麦王室、沙特王室,瑞士银行、德意志银行。

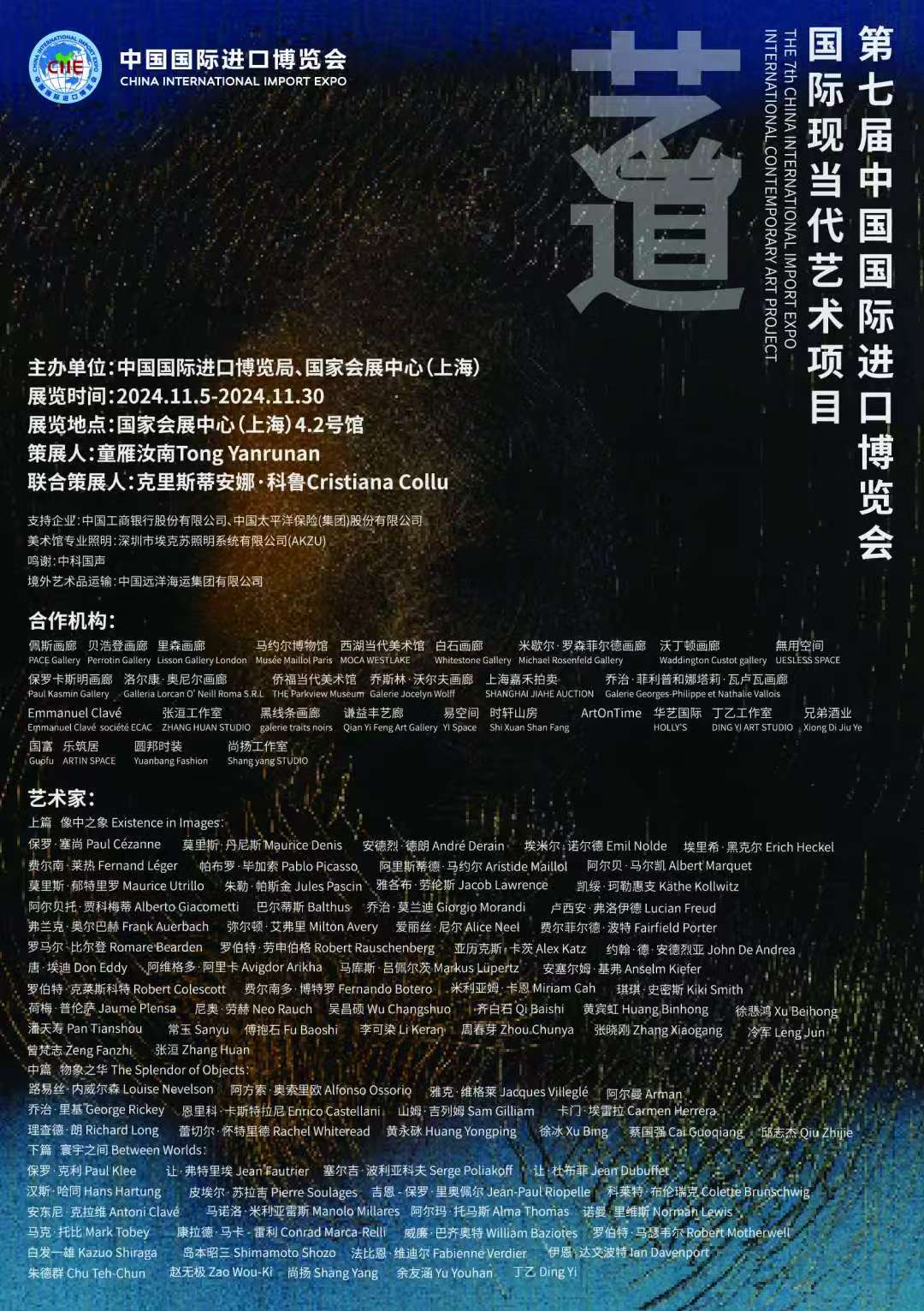

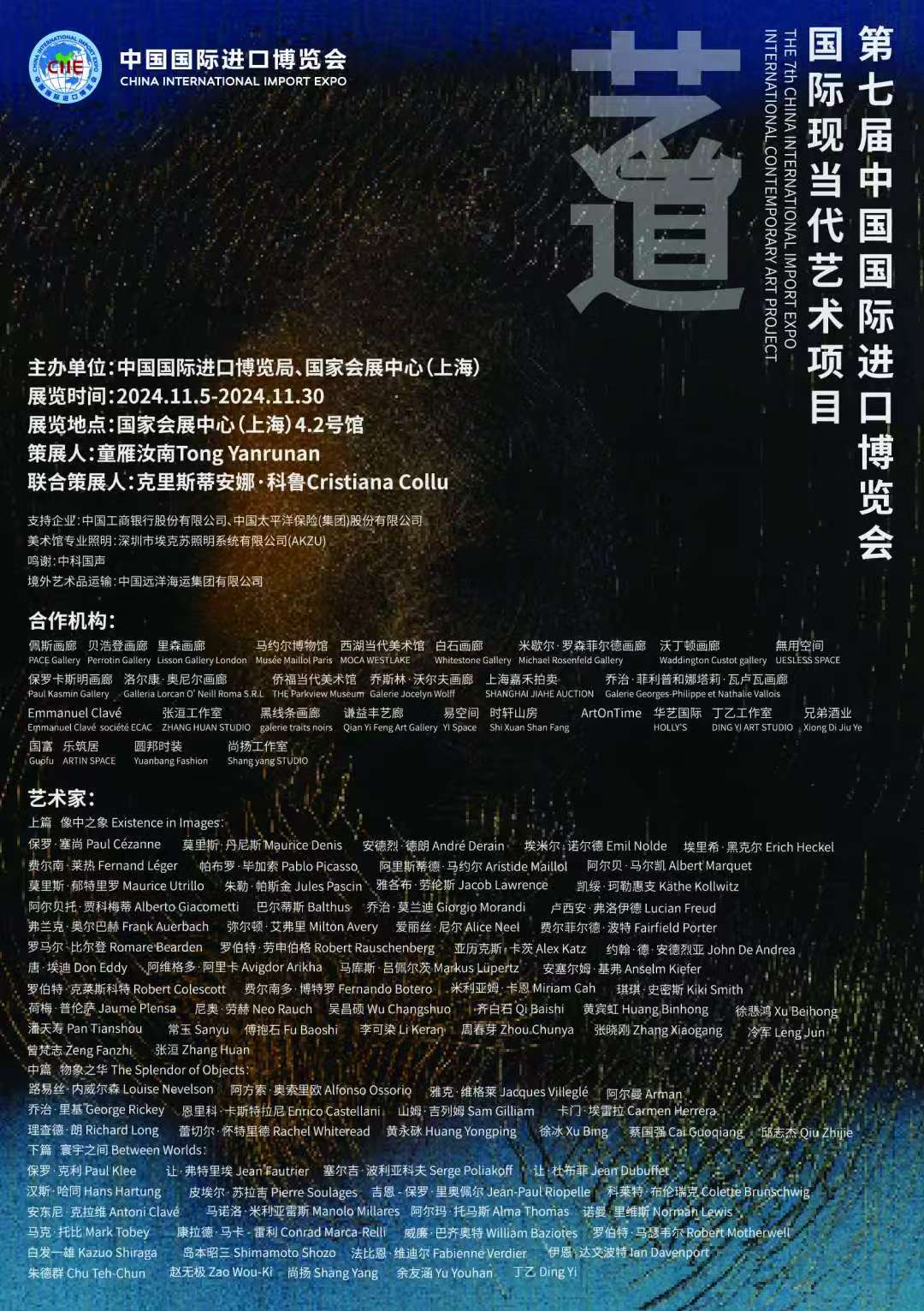

第七届中国国际进口博览会“艺道·百年国际现当代艺术项目”,由中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)主办,艺术家童雁汝南策展,佩斯、贝浩登、里森、白石、麦克·罗森菲尔德、沃库等几十家画廊美术馆协办,展示了包括塞尚、毕加索、齐白石、贾科梅蒂 、莫兰迪、赵无极在内的50个艺术流派的87位艺术家的作品。如今,世界正经历百年未有之大变局,世界各国需要进行更多深层交流,建立更深的内在认同。本次展览通过“像中之象”、“物象之华”、“寰宇之间”三大艺术板块,“艺道”窥见百年世界艺术史的“道路”,呈现百年人类伟大视觉生产。同时,艺道的“道”,也指宇宙万物共有的秩序。人类有着共同的文明溯源,有着共同的原始情感,也有着共同未来愿景。纷繁的视觉艺术之中有着深层内在一致性。通过艺术,得以构建对人类命运共同体的感性认知,预见百年文明转向之道路。