2025年10月22日,重阳佳节之际。为筹备“徐悲鸿艺术中心杭州满觉陇研学基地”,“重走悲鸿之路”团队与国际艺术网wwwgjysw.org.cn、栖在文旅度假酒店一行,专程赴杭州西天目山,进行了一场深度的学术考察。

我们此行的目的,是系统探寻徐悲鸿与杭州天目山之间那段尘封的艺术渊源,首次完整梳理大师在天目山的创作路径。

壹 · 时间的巧合,艺术的回响

壹 · 时间的巧合,艺术的回响壹 · 时间的巧合,艺术的回响

历史,总在不经意间留下迷人的巧合。

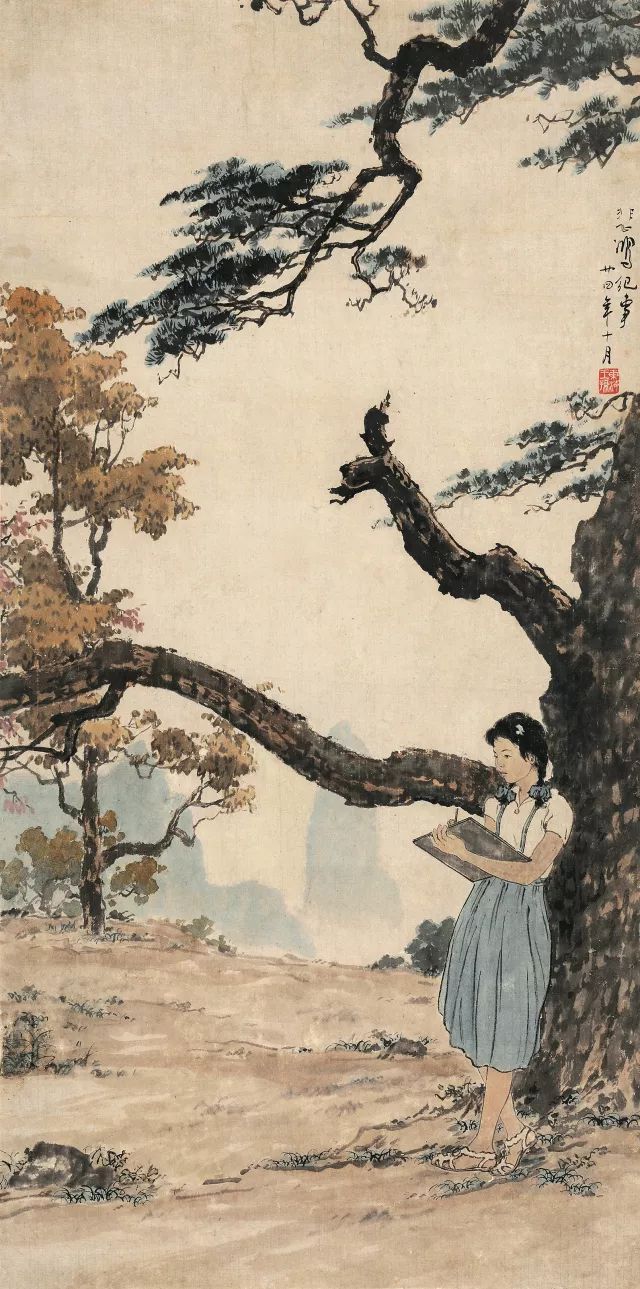

1934年10月22日,金秋时节,刚刚从国外归来的徐悲鸿,为弥补对学生授课的欠缺,亲自带队,率领中央大学艺术专修科十余名学生,从南京辗转至杭州,抵达素有“江南奇山”之称的天目山,开始了为期一周的写生生活。

2025年10月22日,整整91年后的同一天,我们踏着秋色,重访此地。时光仿佛在这一刻重叠,我们试图在古木清风间,捕捉当年那群艺术朝圣者的身影与呼吸。

考察团队实地走访了禅源寺。寺内正在举办的 「萬古陳陳——西天目山歷代石刻拓本及古物展」 ,为我们提供了宝贵的线索。

我们的目光,尤为关注与徐悲鸿相关的艺术文献:

· 1917年,康有为游西天目山,为禅源寺山门题写 “大树成行”。

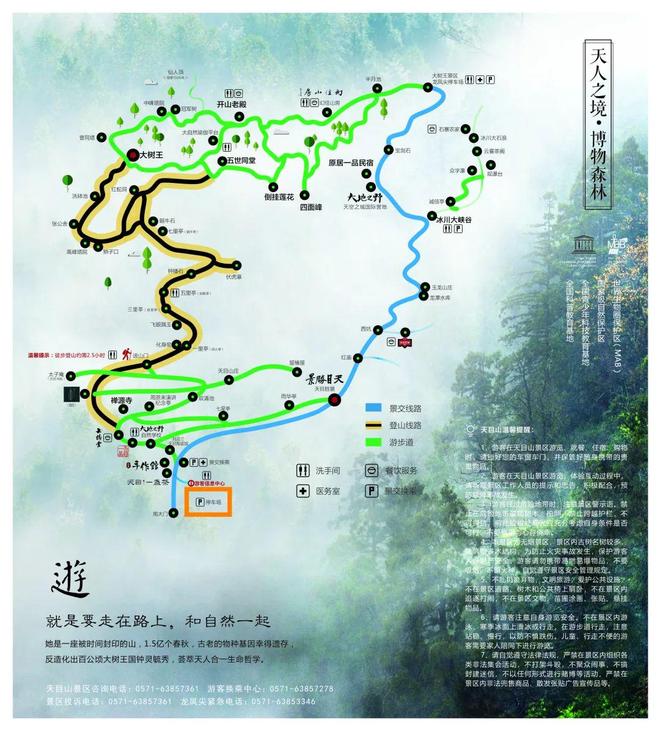

· 1934年,徐悲鸿带领学生上天目山实习,足迹遍布开山老殿、倒挂莲花峰、仙人顶。

步行上山古道

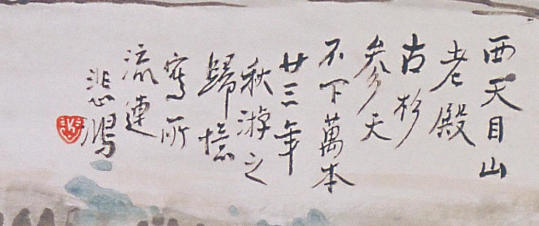

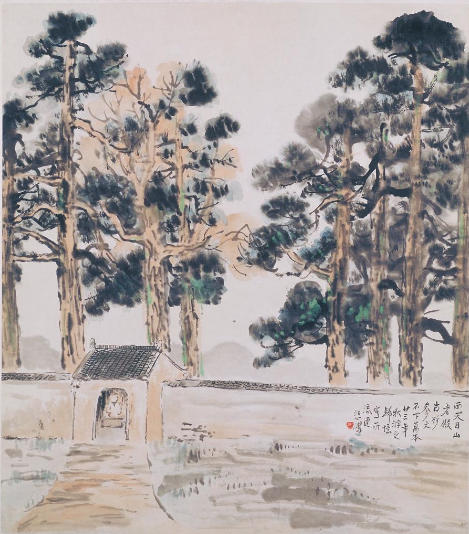

《老殿古杉图》轴自题:“西天目山老殿古杉参天,不下万本。廿三年秋游之归忆写所流连。悲鸿。”钤“悲”白文印。

在西天目山老殿,古杉参天,不下万本。当年,正是这壮丽的景象,深深打动了徐悲鸿。

《老殿古杉图》 便是他归忆后所作。画上自题:

“西天目山老殿古杉参天,不下万本。廿三年秋游之归忆写所流连。悲鸿。”

这幅作品,不仅是写生,更是对自然伟力的礼赞,是“流连”之情的永恒凝固。

肆 · 云海奇观,化作胸中沟壑

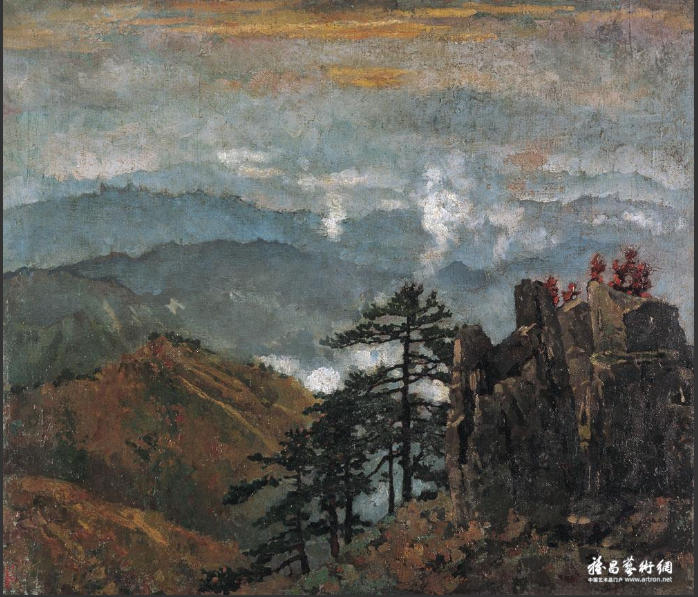

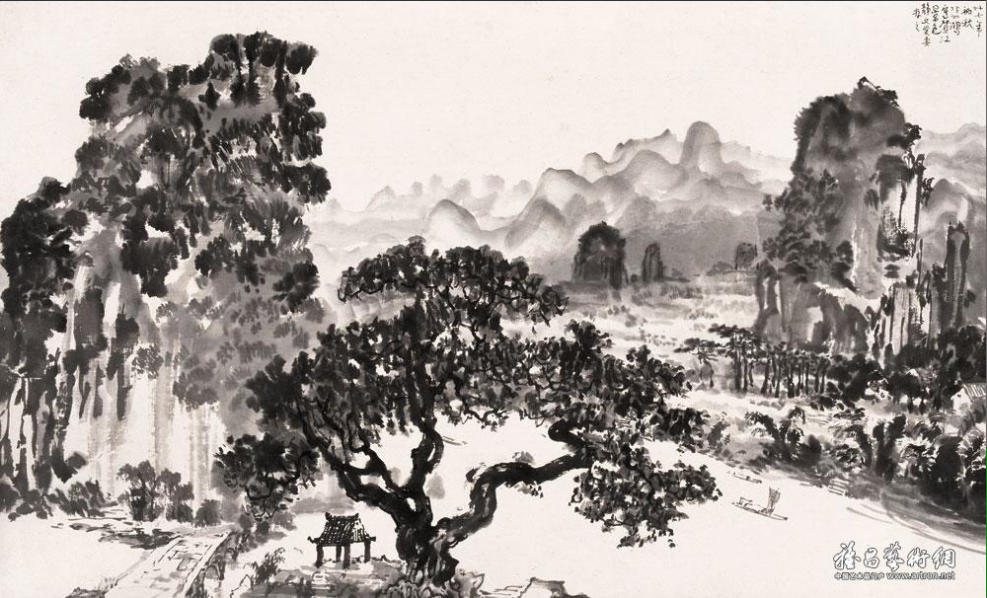

▲徐悲鸿《云海-天目山》

天目山的云海,是另一重令人震撼的气象。

徐悲鸿所作的 《云海-天目山》 ,便是对此景的描绘。他在题识中写道:

“甲戌之秋游西天目山所见,云海气象如此,非其真景也。悲鸿。”

“非其真景”四字,道出了艺术的真谛——大师笔下的,并非机械的复刻,而是经过心灵淬炼、融入了主观感受与理想的心中之景。

“伍 · 人文天目,不止于悲鸿”

1939年,周恩来在此发表抗日演讲,极大地鼓舞了浙西军民的斗志。

· 天目自然课堂:是一处研学场所,在这里,您将化身“科学家”,寻找天目山特有的珍稀动植物,如“地球独生子”天目铁木、“活化石”银杏等,

结语

天目山的秋色,被喻为一杯天庭落下的五彩“鸡尾酒”,醉倒天地。而它的文化,则如陈年佳酿,历久弥香。

此次考察,不仅是对徐悲鸿艺术之路的一次精准追溯,更是一次对天目山深厚人文底蕴的全面叩访。这些宝贵的收获,都将为未来的 “徐悲鸿艺术中心杭州满觉陇研学基地” 注入丰厚的学术与内容根基。

未来,我们期待引领更多艺术爱好者,走上这条“悲鸿之路”,在天目山的云海、古杉、梵音与古迹中,感受穿越时空的艺术力量。

---

敬请期待

“徐悲鸿艺术中心杭州满觉陇研学基地”的后续进展,更多“重走悲鸿之路”的精彩内容,将持续为您呈现。

转载请注明出处

图文由“重走悲鸿之路”公众号原创编辑。

部分历史资料及图片源于网络,仅作学术分享之用。